田舎の庭に咲いていた花々

蔵王温泉「わらべの里

家屋土蔵など5棟の建物があり、その中には

皇室からの拝領品や最上家の武具、奥方達が

使った装飾品など古美術が展示されています。

また、明治天皇が休息された「行在所」が

当時のまま残されています。

5棟の建物の中には、バイオリニスト

堀米ゆず子の実家の土蔵もあります。

上の山「蟹仙堂(かいせんどう)」

彫漆などが展示されています。

皇室からの拝領品や最上家の武具、奥方達が

使った装飾品など古美術が展示されています。

また、庭が素晴らしく、ツツジの時期には

大勢の見物客が訪れとのことです。

会津若松「日新館」

教育の 重要な役割を担った教育 機関です。

当時の子供たちは10歳になると、日進館に入学し、

15歳まで 「素読所(小学)」に属しました。

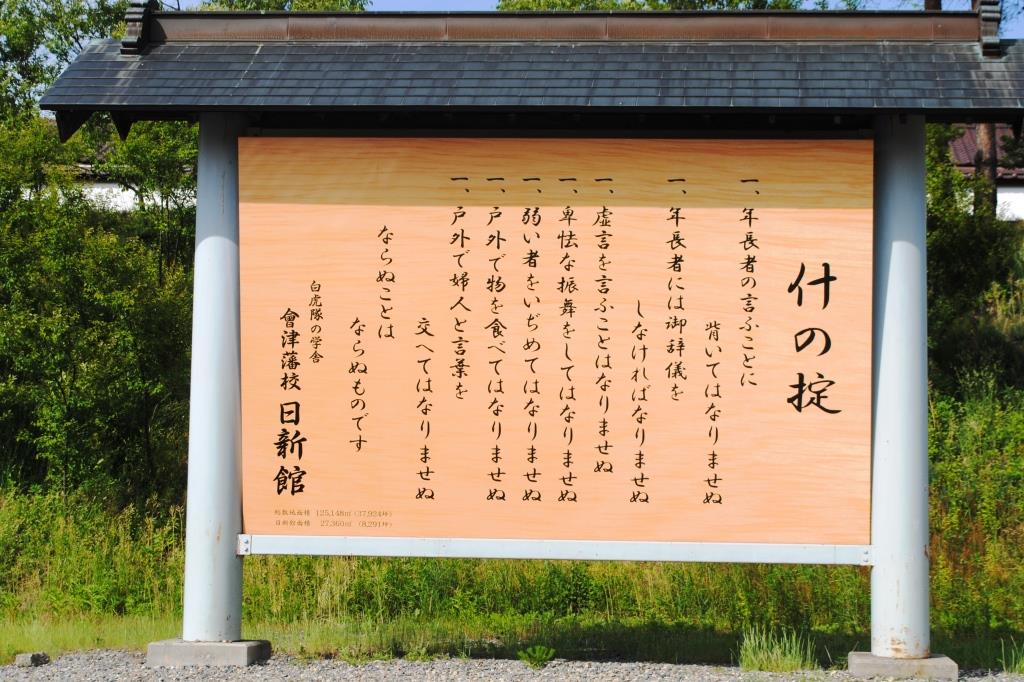

「什の掟」(ならぬものはならぬものです)

6歳から9歳までの藩士の子供たちは10人

前後の 集まりを作りました。

その集まりのことを「什」と呼び、年長者が、

このような決まりを言い聞かせ、このお話に

背いた者がいないかどうか毎日反省会を、開いた

とのことです。

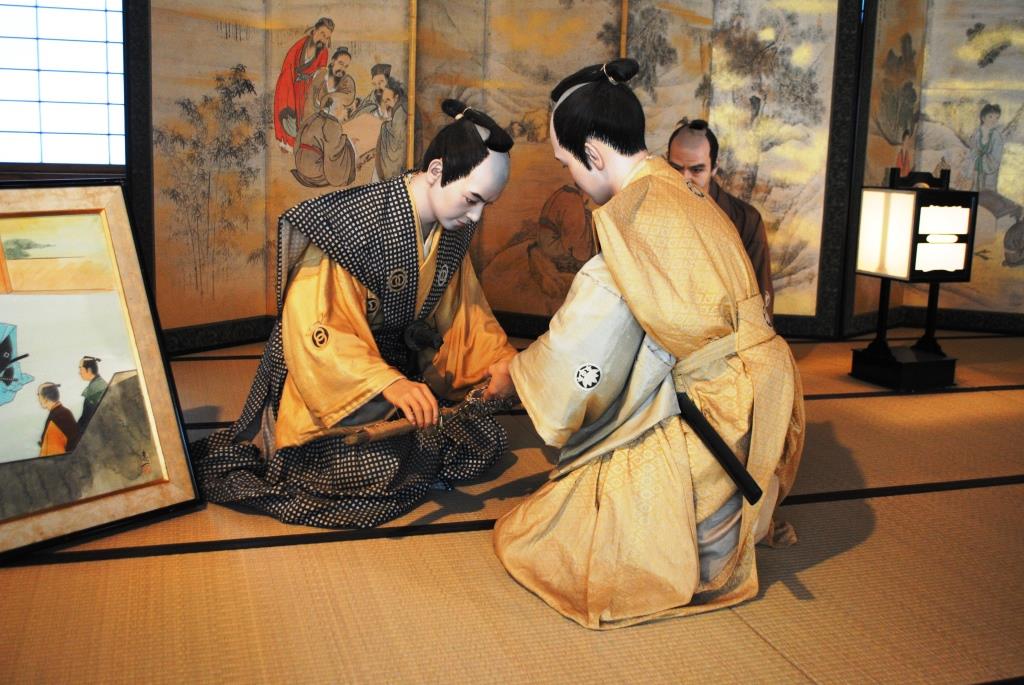

「礼式方での学習」

善椀の置き方から切腹の作法まで学んだと言われて

います。

この画は刀剣の受け渡しの作法を学んでいるところ

です。

初等教育の場で、十歳になった武士の子供たちが

入学し、教科書の朗読が行われたところです。

「水練場」

日本で初めて作られたプールと言われています。

池の周囲は150mもあり、向かい流という泳法を学び

甲冑をつけての泳ぎも行われたそうです。

洋式砲術の練習のために、山本覚馬が作ったと

いわれています。「八重の桜」でもお馴染みの場所

です。

やすらぎの里「会津村」

自然の森林を利用し、11年かけて開村されました。

6万坪の庭園には、四季折々の花が咲き、環境客を。

楽しませてくれます。

「会津慈母観音像」

昭和57年創設者が57歳ということで、高さが57mに

決定したとのことです。完成は昭和62年8月。

この像の中には、東日本大震災によって命を落と

されたすべての方の名前を記録したSDカードが

胎内に収められています。

天鏡閣

明治41年有栖川宮威仁親王殿下の別邸として明治

41年に建築されたルネッサンス様式の意匠を凝らした

建物で、国の重要文化財に指定されています。

昭和天皇も2度ほどお泊まりになっています。

有栖川宮威仁親王の像が建っている庭園です。

撞球室

書斎